學校健康促進是指通過學校、家長和學校所屬社區內的所有成員的共同奮斗,給學生提供完整的積極的經驗和知識結構,包括設置正式的和非正式的健康教育課程,創造安全健康的學校環境,提供合適的健康服務,以促進學生健康。學校健康促進的對象不僅包括中小學學生,還應包括學齡前兒童以及大學生。

學校健康促進的意義體現在:處在生命準備期的兒童青少年形成的衛生習慣和生活方式很可能對他們一生中其他發展階段的行為方式產生深遠的影響。因此,WHO積極倡導學校健康促進行動,并認為:“在校學生正值成長發育階段,是能夠養成健康的習慣和形成健康的生活方式的,健康促進容易對在校學生起作用,而且對他們進行健康促進是具有低投入高效益特點的;他們能夠作為改變現狀的力量,來改善他們的家庭和社會的健康狀況。”

一、有效學校健康促進模式

1992年世界衛生組織形式開始倡導“健康促進學校”行動,動員學生家庭、社區、社區和學校共同為學生提供綜合性的、積極的經驗和結構,以求最大限度地維護和促進學生的健康。以中央教育科學研究所尚大光研究員為項目負責人的課題《義務教育階段學校健康教育模式研究》,在借鑒世界衛生組織把健康促進理論應用到學校健康教育中的經驗基礎上,從我國現實國情出發,提出了“有效學校健康促進模式”。可具體描述為:“以發展學校健康促進優先干預項目為特征的,并吸納學生家長和教師為干預對象,著力創建家庭和學校支持環境的學校健康教育。”而健康促進干預則是“有計劃、有組織地開展一系列活動,以創造有利于健康的環境,轉變人們的行為和生活方式,降底健康風險因素水平,預防疾病,促進健康,提高生活質量。”

1.有效學校健康促進模式的操作程序

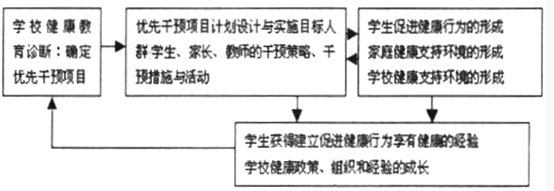

該模式的操作程序是由三大步驟所構成的一個循環發展結構。首先對學生健康問題、健康風險因素進行診斷并對學校和社區作出評估,在此基礎上確定優先干預項目,進而設計優先干預項目計劃并組織實施。通過項目活動降低(消除)健康風險因素、建立健康支持環境、提高學生健康水平。同時,通過項目活動學校將獲得開展新的健康促進優先干預項目的能力,把學校健康教育深入開展下去。模式操作結構見下圖:

2.有效學校健康促進模式的優點

有效學校健康促進模式有以下四大優點:第一,開展優先干預項目,改變了學校健康教育與學生健康問題實際相脫節的局面,其直接效果是降低(消除)學生健康風險因素,提高學生健康水平。第二,把學生家長和教師納入干預對象,為創建家庭和學校健康支持環境提供前提條件;第三,學校健康教育計劃強調工作目標和評價體系,使“有效學校健康促進模式”在學校中得以持續發展;第四,由于學校健康教育進入學生家庭,直接推動了社區體育健康的發展。

二、有效學校健康促進的實施

學校健康促進須從學校政策、安全、營養、環境、控煙、個人衛生習慣、心理健康、衛生設施和社區參與等方面進行全方位的健康促進和健康教育活動。

1.學校健康教育課程設置

兒童少年衛生習慣的訓練可在幼兒時期或更早的年齡階段開始,系統的醫學科學知識及保健知識的獲得主要是通過學校健康教育課程得以實現。

2.健康行為指導

健康行為指導的目的是幫助學生把學到的衛生知識滲透到日常生活中。通過培養學生正確的判斷和評價能力,樹立正確的健康信念,逐步形成良好的健康行為和習慣。習慣是逐步養成的,一旦形成不易更改,并可影響個人終生乃至家庭和社會。在學校培養良好行為習慣有許多優勢:①習慣的培養是年齡越小效果越好,因為年齡越小,其可塑性也越大;②學校是一個有計劃的教育機構,也是培養健康公民的場所,尤其是教師的一言一行對學生而言都具有權威性,所以,在學校培養健康行為習慣最適當也最有效。

3.學校健康服務

學校健康服務是直接關系到學生健康狀況的活動,是整個學校衛生規劃不可缺少的部分。它包括學生發育監測,健康檢查,牙齒檢查,視力、聽力檢查,免疫接種和傳染病管理,常見病預防和身體缺陷的糾正,突發性疾病的緊急服務,意外事故的應急措施,心理咨詢以及為傷殘學生提供必要的服務等。

4.學校環境

學校環境是激發和促進學生參加有益健康的活動、主動培養健康意識的外部環境,與師生身體和精神健康關系密切,它包括人際、教學和物質環境。

人際環境主要是指學校內師生、同學和其他人員間的人際關系是否融洽和諧,互尊互敬,尊師愛生,形成一種團結友愛的氣氛。

教學環境是指校內各種活動和措施。如課程的安排,制度的制定,課外活動,學校安全措施,考試等。

物質環境包括校址的選擇,校舍的建筑,操場的大小,教室采光、照明、通風、溫度、噪聲、課桌椅、運動設施、給水及排水設備、食堂、浴室、廁所、垃圾處理,學校運動設施等。

三、學校健康促進的評價

衛生知識的評價最常用的方法是問卷法,即圍繞著干預的內容及有關的知識進行書面測驗。對于小年齡的兒童,由于尚無能力用文字確切表達,則可以個別談話的方式進行測試。為了激發兒童的興趣與熱情,也可采用衛生知識競賽的方式,包括個人、小組以及以班級等為單位進行,對優勝者予以獎勵。關于衛生知識的評價指標,對群體可以用及格率作比較;對個體可用自身前后對照得分來衡量。但使結果有說服力,應該設立另一群其他條件相同,唯獨未進行干預的兒童作為對照,以排除來自該規劃外的干擾因素。

學生衛生保健信念的評價學生的衛生保健信念是指他們對衛生知識、衛生保健設施及衛生行為所持的認識、觀點和態度的概括。衛生保健信念有各種表現形式,評價的指標也較多,例如:對某些正確及不正確衛生行為的肯定或否定率等。

健康行為的變化老師可在日常的學習生活中及與家庭的聯系中了解學生健康行為和習慣的改變。包括健康行為的形成率、各類集體性衛生保健活動的參加率等。

生長發育水平的變化通過定期的體格檢查及身體素質的測試,與當地的生長標準進行比較,用等級評價方法等可看出在開展健康促進的兒童少年中,不同發育水平的兒童所占比例的多少;也可用百分位數法來衡量,觀察常用的生長指標在該兒童所屬的年齡與性別的百分位數表上的上升或下降情況。

健康狀況的增進健康狀況的改善與否是衡量學校健康促進效果的客觀指標,常用的有發病率、患病率(如近視、齲齒率)、月病假率等。

公共衛生面貌的改善包括學生精神面貌和道德風尚的改變,例如對參加每天清潔值日及大掃除的積極性增高、自覺擔當環境保護的義務宣傳員,主動制止他人不衛生行為等。

本研究是針對當前學校健康教育的薄弱環節并把握健康教育與健康促進緊密結合的發展趨勢,提出了“有效學校健康促進模式”,通過對該模式的實施,力求使學校健康教育具有針對性是實現有效性的必要保障;針對學生群體突出的健康問題開展一系列健康促進優先干預項目,通過項目實施,使學校健康教育目的得以實現,使學生在真正意義上健康起來;在促進健康的同時要始終以健康教育為先導,把現代健康教育與健康促進理論有機結合,不斷地研究設計不同的學校健康促進優先干預項目,以滿足解決學生不間斷的突現出來新的實際健康問題的需要。

本研究只是對該模式的理論研究,以后還有待于一系列的實踐研究的檢驗,在實踐中得到進一步完善、總結,從而構建一個科學、可行的學校健康教育模式。